概要

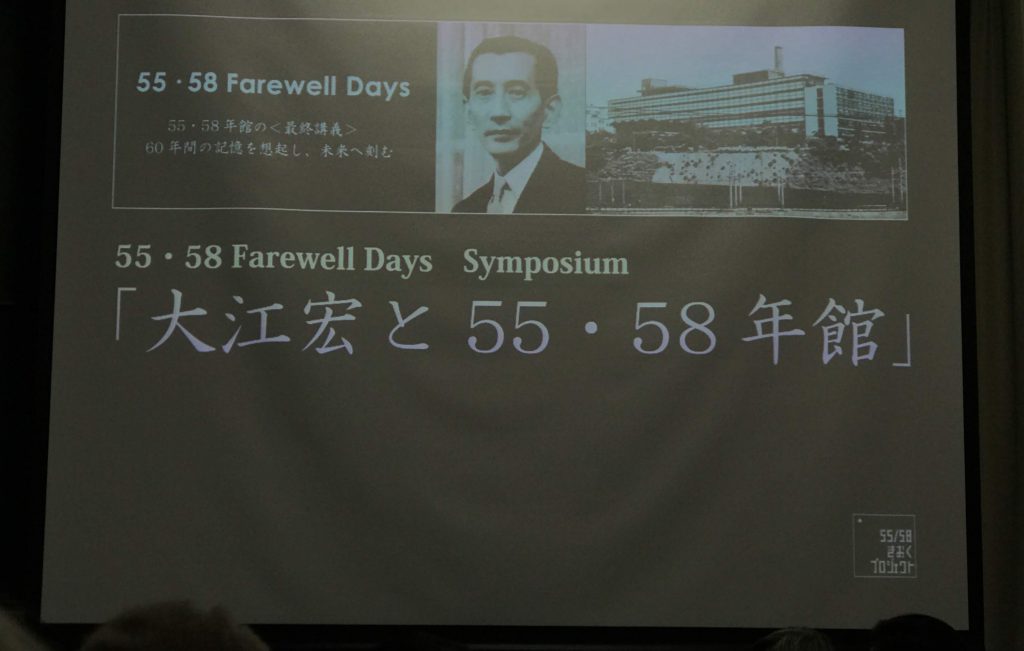

法政大学市ヶ谷キャンパスでは、校舎の建替計画が進行中である。その過程で、各方面からの保存要望の甲斐なく、大江宏(1913-1989)の設計による55年館(1955)及び、58年館(1958)の取り壊しが開始されることになった。今回のシンポジウムは、その最後の機会に設けられた「55・58 Farewell Days」と呼ばれるイベントの一環である。

登壇者(敬称略)は、藤森照信、藤岡洋保、陣内秀信ら建築史研究者と、法政大学名誉教授で大江宏の子息である建築設計者の大江新という錚々たるメンバーである。休憩を挟んだものの、約3時間半という聴き応えのあるシンポジウムとなった。

進行は、まず田中優子学長による挨拶があり、3人の登壇者が順に発表を行った。

1人目のプレゼンテーションは大江氏で、「法政大学市ヶ谷キャンパス 55・58年館の歩み」と題した、戦後の校舎群の変遷と55・58号館のモダニズムについての解説であった。

2人目は、藤岡氏による「思想家としての大江宏」というテーマのレクチャーで、大江宏の設計に対する姿勢と眼差しについて建築史的な考察が行われた。

3人目の発表者は藤森氏でテーマは「大江宏と丹下健三」であった。大江宏と東京大学で同期の丹下健三について、作品やインタビューをもとにした情報を交えながら比較検討が行われたのである。

最後に、陣内氏を司会者に迎えつつ、全員が登壇してのシンポジウムとなった。かつて大江ゼミで学んだOBや、大江事務所の所員であったOGなどの貴重な意見も交えながら、日本のモダニズムムーブメントと、大江宏や丹下健三の位置づけなど、熱を帯びた議論が展開されたのである。

感想

1950年代の鉄筋コンクリート造建築

近隣にある1950年代の鉄筋コンクリート造の建物といえば、法政大学55・58号館の他に、ル・コルビュジエの国立西洋美術館本館(上野、1959)や、坂倉準三の東京日仏学院校舎(飯田橋、1951)がある。この3作品に限らず、この時期に建てられたモダニズムの建築は、個性的で重厚な存在感を放っている。

法政大学55・58号館は、学生ホールを中心とした計画で、下層階は天井も高く、ある種の崇高さを感じさせる空間に特徴がある。ここには、標準設計を採用しただけの陳腐な学校建築に見られる単なる教室の積層ではなく、地上階から屋上までを含めた、学びの場の有機的な空間連携が実現していた。

このような建築的な価値が明白であるにもかかわらず、なぜ取り壊すのであろうか?

建築が保存されない理由

建築が保存されるかどうかのクライテリアとして、一般的に考えられているほど「性能の劣化」は関係がない。「耐震性に問題があります」とか、「耐用年数を過ぎています」などというセリフはまやかしに過ぎない。残そうと思えば、方法はいくらでもある。残そうという「意思の問題」なのだ。逆に言えば、強い要望があっても保存しないのは、残さないことが権益拡大につながると考える勢力が、組織の意思決定レベルの多数を占めていると考えられる。

大学という伏魔殿

大学という場は様々な法的・社会的・学内政治的な桎梏に満ちているため、いかに建築の大家の作品であろうとも、そのような建築の価値が共有されることは少ない。しかも、減価償却が完了すれば財務上は無価値扱いになる耐久消費財としての「古い建物」を残すことに意味を見出しうる者は、関係者の他には皆無なのが普通だ。

日本という特殊な環境

日本は、女房と畳は新しいほうが良い、という価値観が跋扈する社会である。明治期のレンガ造などであれば保存の機運が高まる可能性はある。しかし、鉄筋コンクリート造の近代建築は難しい。近代と近代建築の歴史的な背景を理解して、初めてその価値がわかるような、ある意味マニアックな存在なのである。このような知的なフィルターなしでは「ただの薄汚れたコンクリートの塊」にしか見えない可能性があるのだ。

解決策はあるのか?

建築の保存には、これまで「強権的アプローチ」が一般的であった。権力や資力を持つ存在が、鶴の一声で保存を呼びかけることで、周囲にも良い意味での忖度が働き、保存の機運が高まる。しかし、これには権力者や資産家に建築的な素養、とくに歴史的な価値を理解する知性が欠かせない。

もう1つ、現代的な方法の可能性がある。テクノロジーを活用した民主的な方法だ。大衆と呼ばれる、多くの人たちの良識に期待するのである。そのためには、建築の価値や面白さを知り、古い建物を保存することが、自らの知的生活を豊かにするための最も有効かつ基本的な態度であることを理解してもらう必要がある。

時間はかかる。だが、少しずつ進むしかない。

参考情報

リーフレット

https://www.hosei.ac.jp/documents/NEWS/event/2018/190117_01_1.pdf