概要

東京ミッドタウンにある21_21DESIGN SITEで「民藝(みんげい)」をテーマにした美術展が開催中である。2019/2/24(日)まで。

深澤直人ディレクションの展覧会

この展覧会は、プロダクトデザイナーで日本民藝館館長でもある深澤直人氏が、同館のコレクションから選んだ146点をコメント付きで展示するものである。同時に、職人たちの制作風景こそが民藝であるとの観点から、さまざまな分野の職人たちの創作風景を映像で楽しむこともできる。

Gallery 1

ここでは手仕事で実用的な商品を生産する職人の日常が岡本憲昭氏によって静かに映像化されている。約30分間。

Gallery 2

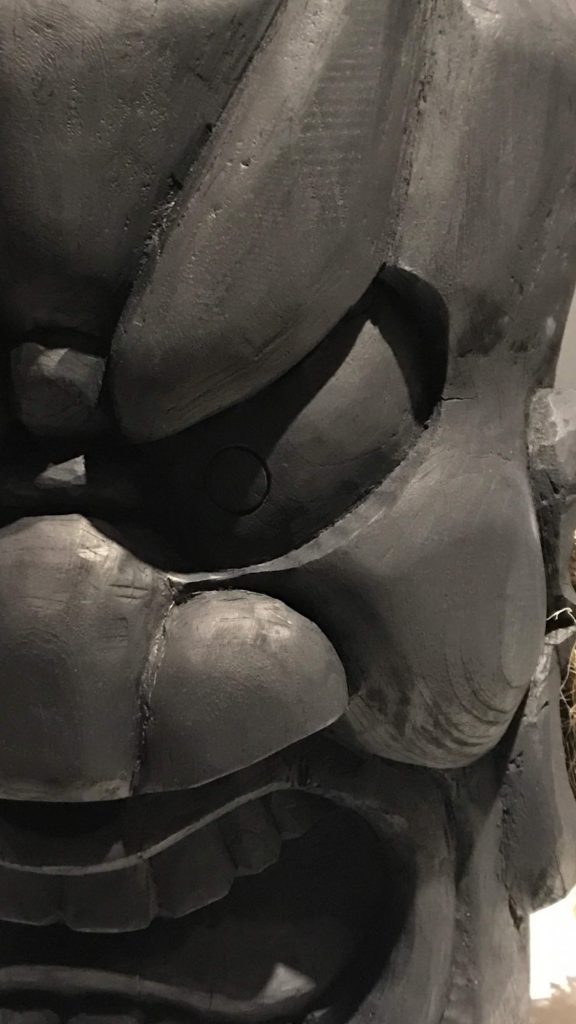

深澤直人氏が選んだ146点の民藝が、18個の展示ケースと3ヶ所の展示スペース、及び壁面展示で展示されている。それぞれの展示には、以下のような深澤氏のコメントが記されている。

使い勝手をそのまま素直に

かたちにするということはあるんだ。

box #5

素材の性質を活かすということが、民藝の基本かなと。

box #6

根を詰めて出来上がったものに、人は敬意を抱くものだ。そこには機械にはできない価値がある。

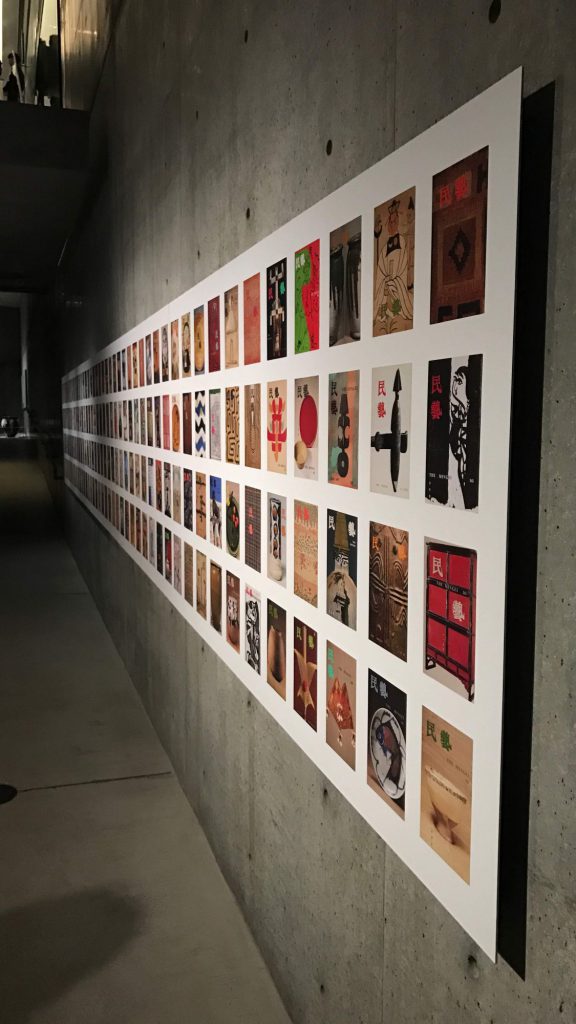

壁面展示

参考資料コーナー

展示空間を抜けると、関連書籍が置かれている。雑誌「民藝」のバックナンバーなどを手にとって見ることができる。また、いくつか展示された民藝の写真撮影も可能である。

感想

いわゆる「藝術作品」には、眼の前にある「モノ」としての評価よりも、それにまつわる「コト」が強調されるきらいがある。

作者はだれか?どの先生の弟子筋か?どんな材料を使ったのか?

モノに対峙せずに、このような情報を弄び、それに貨幣価値をつけたがる傾向があるのだ。

民藝はその対極に立っている。いわゆる芸術家のエゴのようなものは、感じられない。作家性などという狭隘な意識とは無縁の日常性に支えられている。

これは、モダニスト教育を受けた芸術家が、近代以降のモダニズムの創作態度への違和感から、ものづくりの始原に回帰しようとするなかで発見したものの見方といえる。

美は結果なのか?

Gallery2の冒頭に貼ってあったボードには次のように書かれていた。

美術作品であろうと、工業的なプロダクトであろうと、大切なのはつくり手の意思を知るよりも、それと対峙したときに受け手がいかなる感覚を抱くかにある。...

「Cherish」とタイトルが書かれたボードより

これは、本当に大切なことなのだろうか?これでいいのだろうか?

つくり手が何を伝えようとしたかより、目の前のモノを体験して得られた感覚こそが重要である、との考え方。

今、多くの美術館では、素人としてのボランティアスタッフが、素人としての鑑賞者をガイドするイベントが流行している。その際の正当性を裏付ける理論的支柱となるのが、この考え方だ。

作者の意図など理解する必要はなく、勝手に感じて楽しめれば良い、というのは、果たしてコミュニケーションといえるのだろうか?

膨大なエネルギーを必要とする知的な探索を拒否するための単なるエクスキューズではないのか?

この考え方は、民藝には当てはまると思うが、美術作品や工業的なプロダクト(そして、そこには建築も含まれる)には適用できないと感じた。

参考情報