概要

本展覧会は、東京上野にある国立西洋美術館の開館60周年を記念する展覧会として、本年2月下旬から、5月下旬まで約3ヶ月間開催されることになっている。

会場となる「本館」の建物(1959)は、近代建築の巨匠の1人に数えられるル・コルビュジエ(Le Corbusier, 本名 Charles-Édouard Jeanneret, 1887-1965)の設計である。

通常、本館は常設展示スペースとして、中世から18世紀までの所蔵作品が展示されているが、今回は全面的に展示替えを行い、1910年代から20年代までのコルビュジェの画業に焦点を当てる作品構成となっている。

展示物はドローイング、油彩など絵画作品を中心に、模型や当時の雑誌を加えた約140点。コルビュジェが建築設計者として社会的認知を得る以前の、絵画制作が中心であった時期が扱われる。

彼とその共同者の提案した芸術思想の盛衰に合わせ、時系列で4つのパートで構成されている。

I. ピュリスムの誕生

アメデ・オザンファン(Amédée Ozenfant, 1886-1966)とコルビュジェ(ジャンヌレ)は、フランス・パリで1918年に絵画展を開く。そこで主張された芸術思潮が「ピュリスム(Purisme)」であった。

このパートでは、両者のデッサンや油彩、また習作などの展示により、ピュリスム思想の特徴を明示する。キーワードは「幾何学的構成」である。

II. キュビスムとの対峙

ピュリスムより10年ほど先行して、パブロ・ピカソ(Pablo Picasso, 1881-1973)とジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882-1963)は絵画の新しい表現を始めていた。彼らは、ポール・セザンヌ(Paul Cézanne, 1839-1906)の形態論に触発され、対象を幾何学的パターンに還元しようとしていたのだ。

この創作態度を「キュビズム(Cubisme)」と呼ぶ。当初、キュビズムに批判的であった、オザンファンとコルビュジェは、1920年代頃には理解を深め、キュビズム思想の影響を受けることになる。

なお、本展では、ピカソやブラックと同様にキュビズムを追求したフアン・グリス(Juan Gris, 1887-1927)の作品も展示されている。

III. ピュリスムの頂点と終幕

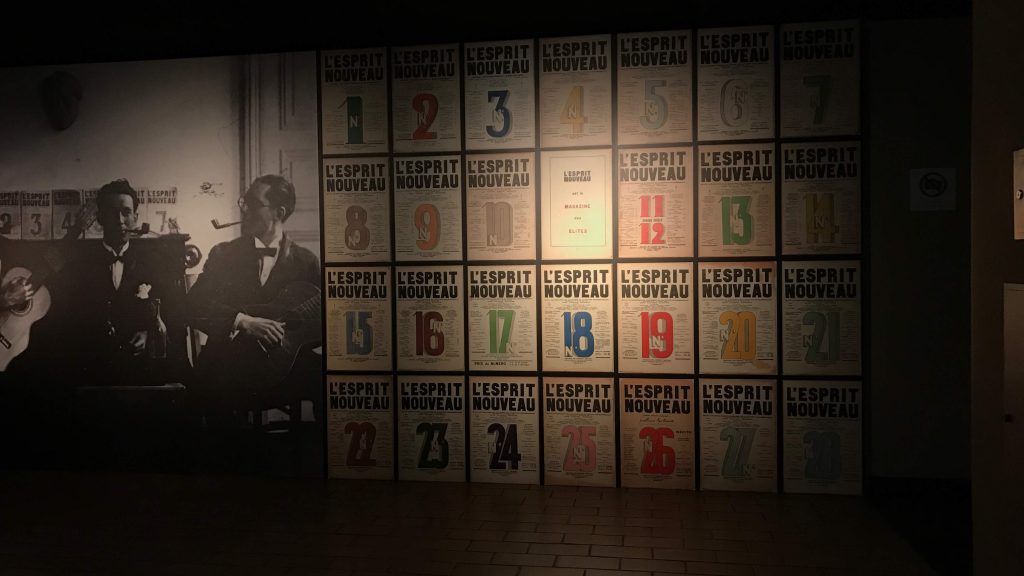

1920年代に入ると、コルビュジェの活動は絵画から建築へと移行してゆく。コルビュジェは、芸術と都市についての考えを雑誌『エスプリ・ヌーヴォー(L’Esprit Nouveau, 1920-1925)』で発表しつづけた。

そして、1925年にパリで開催されたアール・デコ博(現代産業装飾芸術国際博覧会、Exposition Internationale des Arts Décoratif et Industriels Modernes)に出品したパビリオン「エスプリ・ヌーヴォー館」で、彼の思想が建築空間の中に具現化したのであった。

このプロジェクトは、ピュリスムの到達点であるといえるが、同時にオザンファンとの関係悪化を招き、両者で進めてきたピュリスムという運動は終焉を迎えることになったのである。

IV. ピュリスム以降のル・コルビュジエ

1925年をもって新しい絵画芸術革新運動としてのピュリスムの寿命は尽きたが、その思想はコルビュジェの建築の中に生き続けた。

絵画を展覧会へ出品することはなくなったが、自宅兼アトリエで、午前中は絵画・彫刻などの「純粋芸術」の制作を行い、午後から設計事務所に出向くという、コルビュジェの創作活動の一翼を担う行為になっていったのである。

この時期の絵画のモチーフは、ピュリスムの時期から変化してゆく。幾何学的構成だけではなく、自然界にある物体や、風景、また女性像などの有機的な形態への興味が高まるのである。

ピュリスム絵画では、最終的には描かれる物体どうしの遠近感や前後関係が消失して、輪郭の融合やイメージの反転現象が見られた。この特徴は、第二次世界大戦前の代表作であるサヴォア邸(Villa Savoye, 1931)のシークエンスに受け継がれたのである。

感想

今回は、彫刻や絵画を制作したアーティスト自身が設計した建築空間で展示が行われるという、ある意味で画期的な展覧会といってよいだろう。というのは、鑑賞方法によっては、「1粒で2度美味しい」鑑賞体験が可能だからである。

最も密度の濃い展覧会の見方

理想的な鑑賞ルートとしては、まず本館2階に上がり、今回の絵画中心の企画展を見る。これはコルビュジェがシャルル=エドワール・ジャンヌレという本名で絵画制作に勤しんでいた時期である。ピュリスムがどのような思想背景を持っていて、それが2次元的にどのように表現されたのかを、まず押さえるのである。

次に、1階に降りて、ロビーから中央の19世紀ホールに入り、スロープを登って2階まで歩いてみる。そして、2階の展示室をひと周りするのである。このときは、展示物ではなく建築空間に注目するとよい。

コルビュジェの設計思想である、「ドミノ・システム(Système Domino, Dom-Ino)」、「近代建築の5原則、または近代建築の5つの要点(Les 5 points d'une architecture nouvelle)」、「モデュロール(Modulor)」などがどのように適用され、具現化されているかを確かめるのである。

また、2階の展示室を回る際には「無限成長美術館(Musée a Croissance Illimitée)」のコンセプトも反芻すれば、本館のプランが正方形である理由や、各辺に中3階に上がるための階段がついている理由、また各辺に巨大な開口部が1つずつ設けられている理由が空間体験とともに理解できるはずである。

参考情報

展覧会

国立西洋美術館開館60周年記念

ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代

2019年2月19日(火)~2019年5月19日(日)

https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2019lecorbusier.html

作品リスト(PDF)

http://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/pdf/2019lecorbusier_list.pdf